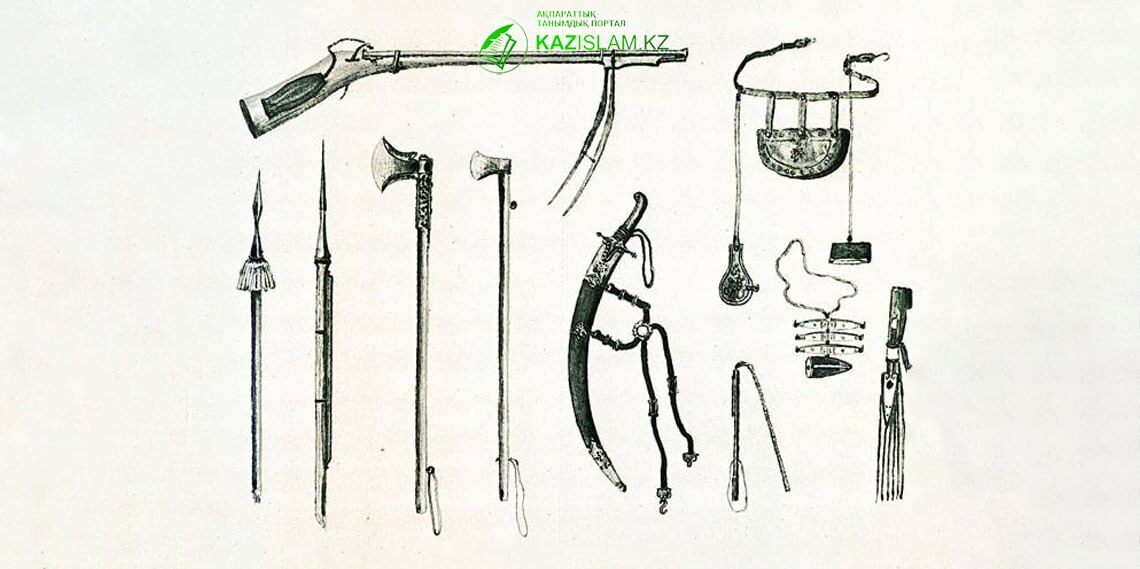

Веками формировавшееся воинское искусство кочевников Великой Степи нашло свое отражение в уникальном и разнообразном арсенале казахских воинов. Их оружие, сочетавшее в себе практичность, эффективность и порой изысканное мастерство исполнения, являлось неотъемлемой частью как военного дела, так и повседневной жизни.

Дистанционный бой

Особое место в вооружении кочевников занимало оружие дистанционного боя, достигшее у евразийских номадов высочайшего уровня развития. Эта особенность, вероятно, коренится в глубоких традициях охоты, где лук и стрелы были незаменимыми инструментами. Постоянная охотничья практика и рост военных столкновений способствовала непрерывной эволюции формы и конструкции лука.

В военном контексте лук и стрелы оставались ключевым оружием кочевника. Накопленный боевой опыт и столкновения с оседлыми цивилизациями, обладавшими развитой оборонительной системой, стимулировали дальнейшее совершенствование метательного оружия. В этой военно-технической сфере особенно ярко проявлялись процессы инноваций, заимствований и взаимовлияний между культурами.

Казахские луки унаследовали многовековую традицию сложных луков, распространенных среди тюрко-монгольских племен. Эпосы сохранили упоминания о различных типах луков, изготовленных из сосны («карагай садак»), кожи («булгарды садак») или талового дерева и обтянутых кожей. Конструкция казахского лука включала рукоять, упругие плечи и концы, соединенные, вероятно, клеем и кожаными ремешками, а иногда усиленные костяными или роговыми накладками.

Размеры луков варьировались в пределах 70-120 сантиметров. Казахи использовали различные типы сложных луков, как собственного производства, так и приобретенные у соседних народов – бухарцев, башкир, монголов, что свидетельствует об активном культурном обмене. Тетива («адырна») изготавливалась из кишок животных, тонко сплетенных конских волос или шелка. В нерабочем состоянии тетива ослаблялась, чтобы избежать ее деформации. Климатические условия оказывали значительное влияние на эффективность лука.

Стрелы («ок», «жебе») были столь же важны и конструктивно сложны. Их составные части включали:

— наконечник,

— древко,

— оперенье

— пятку для крепления к тетиве.

Наконечники изготавливались из железа (бесчеренковые, треугольные, четырехугольные) и рога. Исследователь Шокан Валиханов выделял охотничьи двухгранные наконечники и четырехгранные бронебойные «сауыт бузар», способные пробивать доспехи, а также специальные наконечники «кузу джаурын» в форме лопатки ягненка, предназначенные для сбивания всадников.

Средняя длина стрел, хранящихся в музейных коллекциях, составляла 60-77 сантиметров, что, по мнению исследователей, соответствовало размерам луков и являлось традиционным для евразийских кочевников. Пятки стрел выполнялись в виде выемки на древке или изготавливались из рога.

Стрелы хранились в кожаных колчанах («корамсак», «кылышан») с внутренними перегородками для различных типов стрел, острием вниз. Лук обычно носился вместе со стрелами слева, реже – отдельно справа.

К сожалению, древние техники стрельбы практически утрачены. Однако сохранились упоминания о высокой скорости и меткости стрельбы кочевников, что давало им значительное преимущество в бою. Археологические находки также свидетельствуют о разнообразии форм наконечников, предназначенных для поражения различных целей, включая незащищенных воинов и бронированных противников.

Ближний бой: копья, булавы и клинки.

Вторым по значимости видом холодного оружия являлись копья и пики. Фольклорные данные свидетельствуют о многообразии их типов, однако недостаток археологических находок затрудняет их детальное изучение. Для казахов были характерны копья с длинным («узын сапты») и коротким («кыска сапты») древком.

В XIX веке, по данным Шокана Валиханова, средняя длина копий составляла 150-195 сантиметров. Нередко копья не имели металлического наконечника, а их древко просто заострялось и обугливалось для прочности. Сохранившиеся музейные образцы демонстрируют четырехгранные металлические наконечники, закрепленные на древке гвоздями, а также декоративные элементы в виде пучков конских волос или шелковых кистей, которые, вероятно, служили символами власти.

Некоторые копья имели кожаные петли для фиксации на руке и стремени. Известный батыр Агыбай славился своей девятиузловой пикой, украшенной кольцами. Кочевники достигли высокого мастерства во владении копьем, демонстрируя ловкость и силу как в конном строю, так и в одиночных поединках. Эффективность копья в массовой атаке была максимальной при первом ударе, после чего в ближнем бою оно теряло свое преимущество.

Ударное оружие, такое как боевые булавы («отыз батпан курзi», «алмас курзi») и палицы («агаш шокпар», «тас шокпар», «кол шокпар тас жалган»), относится к древнейшим видам вооружения, о чем свидетельствуют петроглифы Казахстана, датируемые серединой II тысячелетия до нашей эры.

Топоры занимали важное место в арсенале казахских воинов. Эпос сохранил названия различных типов боевых топоров («ак балта», «ай балта», «ала балта», «кара балта», «тарак-балта») и небольших топориков-чеканов («келте шот», «айыр шот», «балта шот»).

Изображения секир («айбалта») с широким лезвием и высоко поднятым обухом встречаются на кулпытасах. Боевые топоры снабжались кожаными ремнями на рукоятях, вероятно, для крепления к седлу. В рукопашной схватке топоры и чеканы были грозным оружием, способным нанести смертельные удары. Разнообразие форм топоров указывает на их специализацию для различных задач, включая рубящие удары по незащищенным целям и пробивание доспехов. Чеканы, с их заостренным бойком, были эффективны против шлемов и кольчуг.

Во время одной из стычек был смертельно ранен хан Младшего жуза Абулхаир.

Клинковое оружие ближнего боя было представлено саблями («кылыш») и мечами («семсер», «алдаспан»). Эпос упоминает различные типы мечей, подчеркивая их значительный вес. Казахские «семсеры», вероятно, представляли собой прямые двулезвийные клинки. Сабли отличались разнообразием форм – кривые, слабоизогнутые, с крутым изгибом. Все сабли имели перекрестья и носились в богато украшенных ножнах, подвешенных к боевому поясу. Рукояти знатных воинов украшались драгоценными камнями. Прямые сабли «селебе» (джекеауыз) достигали метра в длину и имели широкое лезвие.

Владение дорогими и качественными саблями было прерогативой представителей высших слоев общества и считалось почетной наградой. Незаменимыми в ближнем бою были также ножи («буйда пышак», «кездiк») и кинжалы («сапы», «канжар») с рукоятями из рога. Боевые ножи и кинжалы хранились в кожаных чехлах, крепившихся к поясу.

Дополнительные виды оружия

Нагайка («камшы») также использовалась в качестве специфического ударного оружия, особенно в ранние периоды. Ее конструкция включала рукоять, плетение и кожаную соединительную часть.

Курык – длинный шест с веревочной петлей – служил для стаскивания противника с седла, а массивная дубина – сойыл – была эффективным в конном бою. Эти виды оружия часто применялись во внутренних конфликтах, при угоне скота («барымта»), охране стад и на охоте.

Кистени, состоявшие из короткой палки с прикрепленной цепью или ремнем и металлической гирей, являлись скрытым оружием ближнего боя.

Эффективным ударным средством конного боя являлась длинная массивная дубина – сойыл (для нанесения дробящих ударов). Курыки и сойылы казахи делали из березы. Данная группа оружия (камча, курык, сойыл) использовалась в большинстве случаев во внутренних междоусобных конфликтах, при барымте, в охране стад, на охоте.

Таким образом, вооружение казахских воинов представляло собой сложную и многогранную систему, отражавшую их воинскую культуру, боевой опыт и взаимодействие с соседними народами. От дальнобойных луков до смертоносных клинков ближнего боя, каждый вид оружия играл свою роль в обеспечении военной мощи кочевников Великой Степи.

Литература

Курылев В. П. Оружие казахов // СМАЭ. Т. 34. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Л., 1978. С. 4-22.

Самашев З.С. «Петроглифы Казахстана». Алматы, 2005.

Жумадил А.К. Военное дело кочевников Евразии: историографический анализ: монография / А.К. Жумадил. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 272 с.

Кушкумбаев А.К. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках. — Алматы: Дайк-Пресс, 2001. — 172 с.